“沙龙”一词最早源于意大利语单词"Salotto",是法语Salon一字的译音,原指法国上层人物住宅中的豪华会客厅。

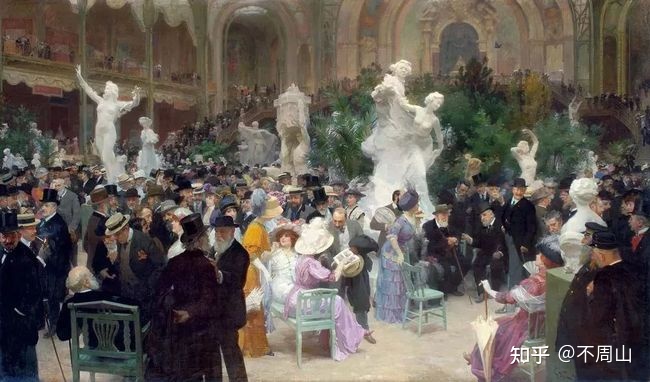

《法兰西艺术家沙龙的一个周五》,1911年。

从17世纪起,巴黎的名人(多半是名媛贵妇)常把客厅变成著名的社交场所。进出者,多为戏剧家、小说家、诗人、音乐家、画家、评论家、哲学家和政治家等。他们志趣相投,聚会一堂,一边呷着饮料,欣赏典雅的音乐,促膝长谈,无拘无束。后来人们便把这种形式的聚会叫作“沙龙”,并风靡欧美各国文化界,19世纪是它的鼎盛时期。

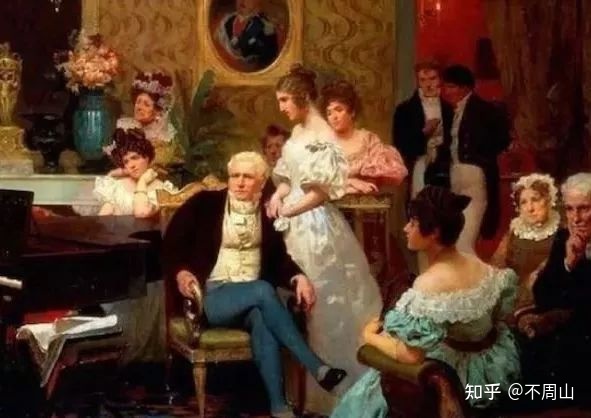

第一个举办文学沙龙的是德·朗布依埃侯爵夫人。她从1610年起,在家中举办聚会,开始接待宾客,很快就声名鹊起。17世纪“沙龙”传入法国,最初为卢佛尔宫画廊的名称。日后逐渐指一种在欣赏美术结晶的同时,谈论艺术、玩纸牌和聊天的场合。在17、18世纪初时的法国,作为社交场所的沙龙,具有很大的影响。

进入18世纪以后沙龙,沙龙的性质有所变化,在沙龙里所谈论的,主要的不是文学艺术而是政治科学,有时也出现过激的言论,因而那时的沙龙往往成为革命的温床。不久,由沙龙派生出来了只讨论政治问题的俱乐部。

正宗的“沙龙”一般有如下特点:

1、定期举行;

2、时间为晚上,因为灯光常能造出一种朦胧的、浪漫主义的美感,激起与会者的情趣、谈锋和灵感;

3、人数不多,是个小圈子,通常都是名流;

4、自愿结合,三三两两,话题很广泛,很雅致,自由谈论,各抒己见;

5、一般都有一位美丽的沙龙女主人。

20世纪的二三十年代,著名的女建筑学家林徽因也曾办过一个沙龙,可见这种社交方式早就传到了中国。当时,因为嫉妒的原因,冰心还专门写文章讽刺林徽因举办沙龙这种行为,文章题目叫做《我们太太的客厅》。

林徽因的家庭客厅

文章将林徽因、梁思成、徐志摩、金岳霖一一对号入座。冰心的这篇小说可说是上乘之作,情景与人物的描写,白描可入画,语言可传神,似得“红梦”真传。

清华教授们与梁思成家人的合影。左起:周培源、梁思成、陈岱孙、林徽因、金岳霖、吴有训,前面的小孩为梁思成的女儿梁再冰与儿子梁从诫。

小说脱去冰心贯有的自我抒写风格,通篇充满了调侃与暗喻。在一个几千字的短篇中,描写了十余个人物,着墨不多沙龙,却是栩栩如生,个个鲜活。她用看似温婉和调侃的笔调娓娓道来,实则却是在进行讽刺和抨击。金岳霖后来曾说过:这篇小说“也有别的意思,这个别的意思好像是30年代的中国少奶奶们似乎有一种‘不知亡国恨’的毛病”。

林徽因和冰心合影

“沙龙”现在也指文人雅士或者某一领域的人们在一起谈天论地的场所。